北京2022冬奥会即将举办,假若有运动员在滑雪时,突然失控滑到赛场边缘栅栏上撞伤;选手在跳台作高空翻转等高难度动作落地后摔倒或崴了脚.....当在比赛中出现这类突发状况时,相关的应急医学保障工作是否能够跟得上?

“在冬奥会的比赛项目中,由于比赛技术难度高,速度极快,对抗激烈,尽管运动员们都会穿上专业的护具,但也难免会受伤,致命性伤情主要以大出血,气道梗阻和气胸等严重创伤类为主。正所谓‘白金十分钟,黄金一小时’。面对突发状况,应急医学救援保障就是在与时间赛跑,节约一分钟就能给受伤的运动员带来转机与希望。”1月29日,北京交通大学经济管理学院信息管理系副教授李静在接受科技日报记者采访时表示。

由此,2021年4月,在国家体育馆“相约北京”冰上运动测试活动中,北京2022年冬奥会和冬残奥会应急医学救援保障平台正式在线运行。这是科技部国家重点研发计划“科技冬奥”冬奥会应急医学保障技术与装备项目的重要标志性成果。作为其中的核心计算部分,冬奥会应急医学智能处置决策系统实现了很多国内外应急医学领域的“第一次”。

李静介绍说,“应急医学保障的核心就是用有限的医疗资源更好地救治伤员。在此次冬奥会上,我们将运用5G、人工智能、物联网、云计算技术助力冬奥应急医学救援,保障赛场人员生命安全,这是筹备和运营工作中的关键环节之一。此外,国际奥委会要求,冬奥会期间受伤运动员在5分钟内必须转运到场边、半个小时内转运到当地的定点医院。这就需要有更科学的方法帮助医护团队准确判断5分钟、半小时可能出现的伤情。运用“时效救治”的理念,对不同伤情进行分类救治,有效保证救治的科学性和及时性,是奥运赛场上应急医疗保障中至关重要的部分。”

据了解,在这个平台上,科研人员针对“场馆坍塌”“踩踏”“火灾”等冬奥赛事18种主要应急医学保障场景,首次实现通过进化计算建模,科学确定关键伤情,为预案制定,应急医疗培训和智能保障系统的开发提供定量依据和科学支撑;基于可解释性算法进行关键伤情风险评分关键指标筛选,并对其权重进行分析,形成救治阶梯指标,从而实现便捷监测,快速预警评分;针对冬奥赛事伤病情,从权威文献中抽取45种伤病作为伤病大类,抽取医学实体数据3183条、三元组数据5062条,构建医学知识图谱知识本体,完成多来源数据的自然语言处理形成知识图谱,基于深度强化学习建模开发了智能问答系统。

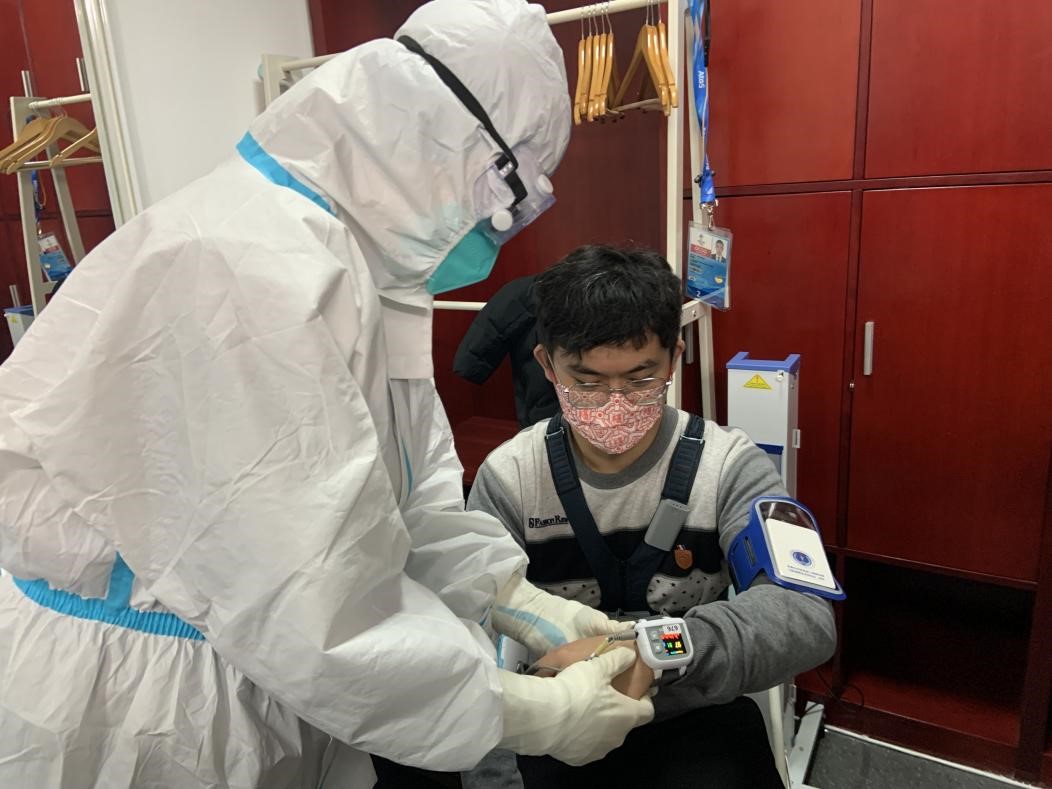

2022年1月,在五棵松体育馆的赛前测试中,受伤运动员穿戴上科研人员研发的生命体征监护设备,实时采集的生命体征数据即通过5G网络传输到云服务器后台进行计算,实时给出伤情智能风险评分以及五分钟、半小时、一小时等关键时间窗内的伤情预测,一旦达到临界值会自动以醒目的标注报警,辅助现场救护人员对伤情进行动态判断;一旦遇到突发问题,还可以使用智能问题系统进行实时交互解答。智能化的方式使整个救治诊断过程在5秒钟左右完成,大大缩短救援时间成本,提高救治能力和水平。

李静表示,这一项项“黑科技”因冬奥而“生”,却不会止于冬奥。未来,都将变成宝贵的“奥运遗产”,为我国的急诊急救和应急救援事业的科学发展注入更多的科技动力,弥补应急医学现场救治人员不足、伤病员监测力度不够的关键问题,帮助救治那些不幸经历了病痛的人们。