北京交通大学结构强度检测实验室团队正在认真测试中

实验室主任孙守光教授(左)

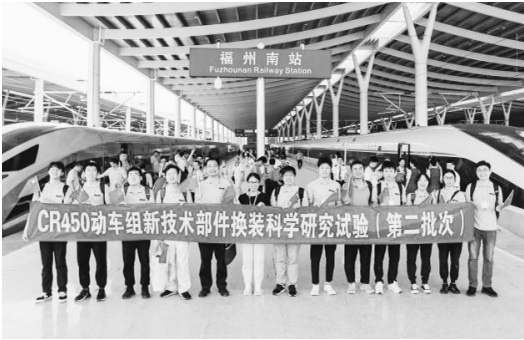

CR450动车组新技术部件换装科学研究试验(第二批次)

从时速35公里到350公里,我国铁路惊艳世界的“中国速度”背后,有众多来自高校的科研团队保驾护航,北京交通大学结构强度检测实验室团队就是其中之一。

今年6月28日,湄洲湾跨海大桥,由我国自主研发的复兴号高速综合检测列车,以单列时速453公里、交会时速891公里的时速飞驰而过。“新技术部件性能有效”“各项指标表现良好”,听到这一结果,屏幕前参与测试的北京交通大学结构强度检测实验室团队的师生终于松了一口气。

接力守望 三代交大人的“轨道梦”

作为轨道车辆的重要支撑,转向架等各关键部件的强度直接关系到车辆的服役安全性。一旦不能满足安全运行要求,就必须进行结构可靠性提升,否则极易造成严重的安全事故。

早在上世纪90年代,伴随我国铁路事业的快速发展,北京交通大学结构强度检测实验室应运而生,致力于轨道交通结构可靠性研究。实验室成立以来,承担了铁路六次大提速和高铁运行的车辆结构强度评估任务,围绕轨道交通安全运营开展了大量测试工作,为保障我国轨道车辆的安全运行和正常运营秩序作出了贡献。

“我们像医生一样,给轨道车辆诊断‘病情’。”实验室主任孙守光教授介绍说,通过系统地检测评估,迅速确定轨道车辆结构是否具备足够的可靠性,能否满足全生命周期的安全运行要求。

“这项工作并非从零开始,在我们之前已经有两代北京交大人在这一领域耕耘,在实践检验的基础上建立了一套科学有效的理论和技术体系,这些研究和应用延续至今。”孙守光回忆道。

“我们也在开展一些前瞻性、创新性的工作,比如轨道车辆转向架构架的载荷谱研究,这项技术可以准确测试转向架所受的几十个力,目前已经建立了一套成熟可靠的载荷谱体系,并且在一定范围应用。希望未来能够以此建立相关领域的‘中国标准’乃至‘世界标准’。”孙守光说。

倾力集结 助力中国高铁加速度

作为国家“十四五”规划确定的重大科研项目,CR450科技创新工程旨在为我国新一代动车组研制和运营提供强有力的技术支撑。按照国铁集团CR450科技创新工程的总体部署,2023年4月至7月,结构强度检测实验室全体教师、10余名科研助理及20余名研究生倾力出动,参与动车组车体和转向架等关键部件的动应力和载荷测试,为保障高速试验安全和CR450动车组研制提供了技术支持。

“能够参与CR450科技创新工程,是我们高校科研人员的幸事,同时也是新的挑战。”作为此次试验工作组负责人,北京交通大学机电学院教授王文静此前全程参与了时速350公里“复兴号”动车组的研制,但对她而言,这次测试还是大有不同。

“此次试验时速高达450公里,换装的新技术部件多,需要测试的项目多,每一处细节考虑不周,都有可能导致测试无效,甚至带来风险。”王文静说,为确保测试顺利进行,实验室提前做了大量的准备。

基于丰富的测试经验,团队模拟真实线路运行条件,综合考虑振动、气动等影响因素,提出测试方案并进行多轮预演。团队还根据现有标准和以往试验结果,对多个试验参数设置安全限值,一旦发现某项参数接近或超过安全限值,就立即降速运行;若试验存在一定风险,则立即停止试验。

见证非凡 当好“中国速度”守护者

每天凌晨4、5点起床,跟车监控参数、采集数据、下载数据,下午回到驻地,与团队一起分析数据、研讨结果、布置工作……这是长达50天的福厦高铁试验期间团队成员每天的工作日程。

“本次试验,我们共布置了1000多个测点,分布在两列动车组11辆车厢的车内外各个位置,单是传感器和设备安装调试,就耗时一个多月。试验期间,团队成员每晚都要对测点进行维护检查,遇到测点异常,需要及时进行现场处理,每天平均只能休息4、5个小时。”杨广雪副教授回忆说。

时值入夏,动车组停放库比较闷热,入库作业人员穿着工作服在车厢内外穿梭,十几分钟衣服就湿透了。为确保试验顺利,团队测试人员经常会带上几瓶结冰的矿泉水,以防测试过程中中暑。“虽然测试现场条件艰苦,但没有一个人抱怨,能够参与到中国高铁新一代动车组研发的过程中,大家都很自豪。”杨广雪说。

此次参与测试的团队成员,有20余名未来的铁路人,他们同样累并快乐着、成长着。“我的博士论文研究方向,就是高速动车组包覆结构振动疲劳,通过此次参与试验,真正从采集信号上看到速度、线路等变化对包覆结构振动和动应力带来的影响,也深深感受了理论联系实际解决实际应用问题的重要性。”机电学院博士生吴庆表示此行收获满满。

结构强度检测实验室团队迈出的每一步,都在见证中国轨道交通事业的跨越和发展。在绵延的铁路线上、在跳动的电脑屏幕前,团队成员用智慧和汗水,守护中国高铁一路加速前行。

责任编辑:李雪 袁思渝

审核:袁芳 王瑞霞