刘博,中共党员,电气工程学院,导师:刁利军教授,电气工程专业2018级硕士生,研究方向:碳化硅器件高频化应用的关键技术,个人事迹:曾任院党务工作小组委员。本硕期间成绩优异,三次以专业综测第一名获国家奖学金。已发表SCI论文2篇,EI论文5篇,解决了多异结构低感母排设计和基于碳化硅器件的高频变流器动态性能优化关键技术难题,促进了本领域科研工作的进一步发展,相关成果授权专利4项,在审专利2项。坚持科研-学习-创新共同促进,参与“挑战杯”、“互联网+”、“研究生电子设计”等多项竞赛,获国家级奖项5项,省部级奖项10项。

不经一番寒彻骨,哪得梅香扑鼻来

万里科研路,长征第一步。2018年9月入学第一天,他便被编入“碳化硅电源”小组,“当兵第一天就上战场”,他发现潜心所学之三韬六略全然无用,听着导师和师兄的讨论如闻天书。一下午的项目交流,只知道自己进了碳化硅组,要研究母排,而母排为何物却一无所知。会后,师兄给了他几篇英文论文和一个ANSYS Q3D的安装包,由于该软件资料极少、且实验室没有一人用过,反反复复十余天才算安装成功。

“碳化硅电源”小组成员合影

国庆会战,调整部署。导师给了他一个月学习软件的时间,装软件就用掉一大半。既然能力不够、那就时间来凑,国庆七天,他在实验室待了一个礼拜,连基本的参数都不能设置完整。眼看着时间流逝,却过不了第一道封锁线,他决定调整策略——“搬救兵”。

初生牛犊不怕虎,天道酬勤终有成。既然实验室没人会,他决定扩大求援范围,通过万能的朋友圈,寻访同一研究方向的师兄的朋友、朋友的师兄;联系过法国的论文作者,求助过浙大的在读博士。随着一个个小问题的解决,终于成功搭出了第一个模型。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索

刘博深知科研不是一蹴而就的,尤其是经历了第一个拦路虎之后,他认识到了闭门造车在科研上行不通,便做起了师兄师姐的小跟班,积极主动、乐于交流。事实证明,与科研前辈的交流,确实有事半功倍之效。在师兄的建议下,他以仿真为核心,开始了第一篇学术论文的撰写。

种瓜得瓜、种豆得豆,他在本科期间播撒的汗水,终究派上了用场。大学四年,各种竞赛策划书写了不下二十份,修改次数更是不止百次,遣词造句颇有得心应手之势。大量的文献阅读,也让他在创新点提炼上拥有了独到的眼光,白天做实验、晚上读文献;白天做仿真、晚上写论文。既有理论方法的验证、又有实验规律的发现,一个个想法得到论证、一篇篇文章开始产出。

刘博与导师刁利军教授合影

“发论文是有必要的,但文章是科研的结果,绝不能是科研的目的”,导师的谆谆教诲,他不敢稍忘。作为一名科研人员,刘博勇挑重担、敢于担当,把研究精力投入到各项攻关任务上来,他以北京市科委的重点项目“基于碳化硅功率器件的轨道交通变流器研制”为依托,重点研究碳化硅器件在高频逆变器应用中的动态性能优化问题。

刘博在参加研电赛途中

经过长期努力,刘博解决了研究中的一系列难题,积累了自己的研究成果,主要包括:从数学角度完善了多异叠层母排和功率回路寄生参数评估的基础理论研究,大幅降低了低感功率回路的设计成本;攻克了多异结构母排和变流器主回路设计核心技术,使得功率回路设计可以不再依赖传统经验;提出基于最低损耗点的驱动参数协同控制策略,平衡了开关损耗与电气应力的矛盾,为电力电子装置的高频化、轻量化提供了保障。此外,刘博还获得了低感功率回路设计方法和电气化铁路的能量协调系统的自主知识产权,申请国家专利6项(4项已授权),相关成果已通过第三方检测。

落其实者思其树,饮其流者怀其源

艰难困苦,玉汝于成。习总书记殷切希望青年学生扎根中国大地了解国情民情,在创新创业中增长智慧才干。作为科创工作的排头兵,刘博一直奋斗在双创工作最前沿。立足于“弱有所扶”政治理念和“护美绿水青山”基本国策,带领团队立项“智能导盲手”和“空中机器人”两个创业项目,攻克智慧避障和机器人续航关键技术,完成三次创新升级,获得9项省部级以上国家奖项,并逐步推广应用、步入市场。

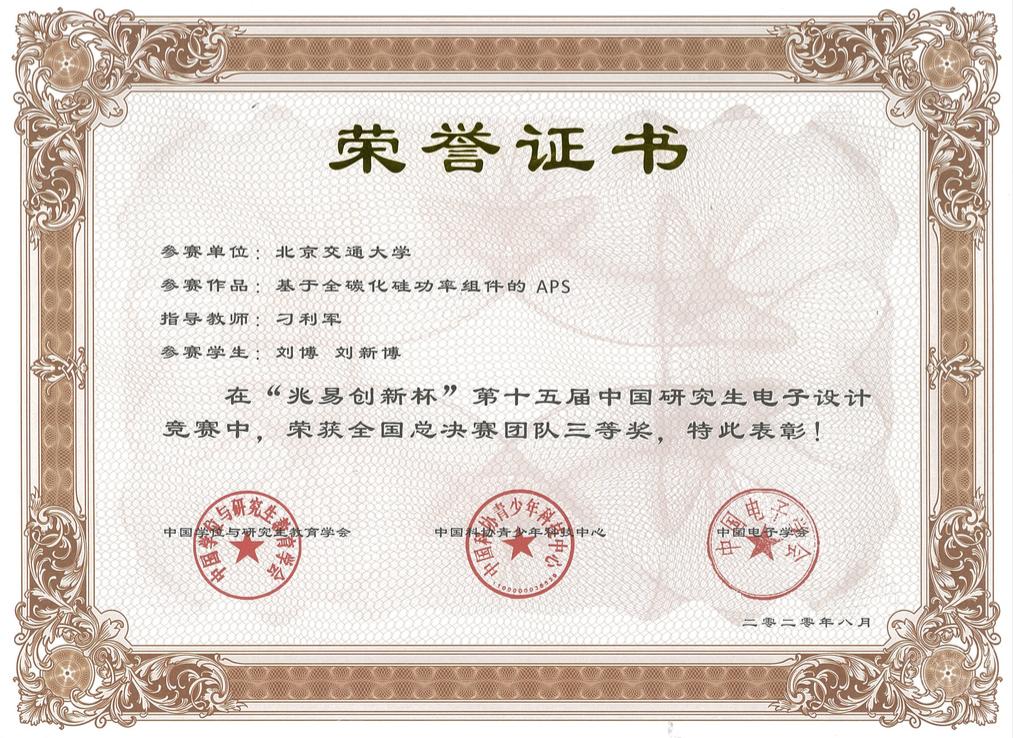

竞赛获奖证书

实践是创新之源泉,学习是实践之基础。他积极响应院校号召、坚持科研-学习-创新共同促进,参与“挑战杯”、“创青春”、“互联网+”、“研究生电子设计”等多项竞赛,硕士期间,获国家级奖项5项,省部级奖项10项。

刘博生活照

他说,落实思树,先谢母校,饮水思源,再拜师恩。感谢交大之路与我相伴的良师益友,感谢辛勤付出、默默支持的家中父母,感谢MEDS大家庭的所有兄弟姐妹。我辈学子,当继往而开来,知行合一、脚踏实地、奋力前行!