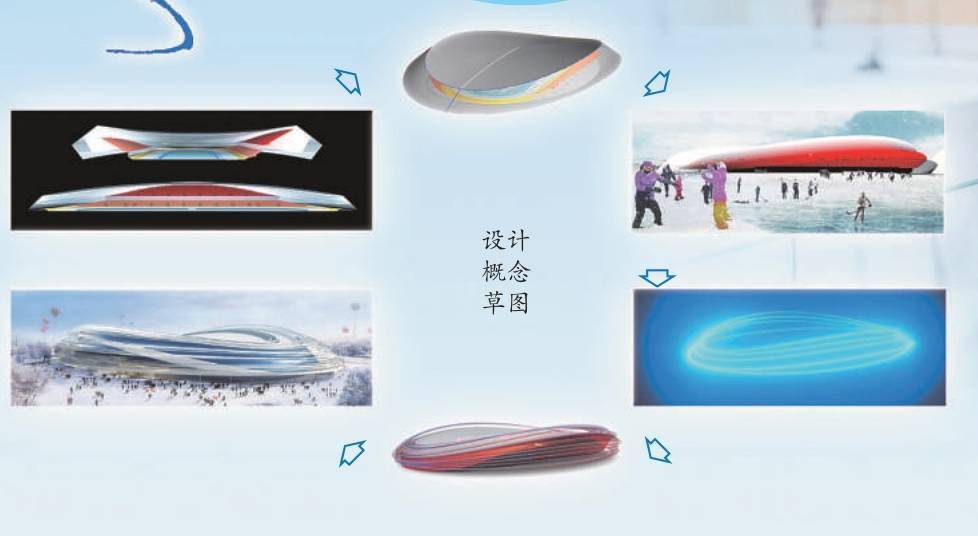

CAD(计算机 辅助设计)、BIM(建筑信息模型)、CFD(计算流体动力学),还有各种听起来专业难懂的术语,这些都是最近发表的《数字设计成就“最快的冰”——国家速滑馆数字化整合设计方法实践》中反复提到的。文章第一作者是北京交通大学教授郑方,主持了国家速滑馆“冰丝带”、国家游泳中心冰壶赛场“冰立方”等7个冬奥竞赛场馆的建筑设计。他笑着说:“盖房子,在每个时代都是一件高科技的事情。”

看,那些世界历史文化名城里,至今矗立着的经典建筑,每一个,都是依靠经验积累定格的奇迹。

随着科技不断进步,建筑师和工程师们现在可以“计算”出建筑的最佳状态。最近,郑方和同事们就在“算”一道大题——“北京冬奥会全部场馆达到绿色建筑标准、常规能源100%使用绿电,促成一个‘碳中和’的冬奥会。这是一次彩排,一个2060年中国实现碳中和的示范场景。我们致力于把这些经验推广到更多体育场馆,为‘双碳’目标尽一份力。这是国家战略的要求,也是我们的使命,是必须做的事!”

郑方

变8为0.2

郑方正在主持的项目叫“低碳冰雪场馆设计与能源系统优化关键技术研究及示范”。今年10月,在北京交通大学,这个中国和芬兰政府间国际科技合作项目的启动会暨方案论证会召开。冰雪场馆运行性能与碳排放关键影响因素、建筑本体低碳设计方法、环境营造需求与能源系统优化方法、全生命期碳排放测算方法、低碳场馆示范工程研究等5个任务组依次汇报完整的实施方案。

“算法给建筑行业带来根本性改变。”郑方三言两语串讲两千年来建筑师的变化,“米开朗基罗设计大教堂拱顶时是全能的,要考虑内部空间、结构受力,还要亲手绘制壁画。近代以来,土木、结构、环境、电力、照明、智能系统等学科从建筑学分离出来,建筑师成为整合设计的领导者。”

从“大而全”到“细而专”,建筑师初心未变——通过建筑形式和空间的操作,不断创造奇迹。

冬奥场馆,是郑方经历的最复杂、最有挑战的设计。“这些场馆凝聚了中国最先进的技术力量。”他以“国家速滑馆智慧场建设和应用关键技术研究与示范应用”项目举例,围绕超大跨度索网结构、复杂曲面玻璃幕墙和单元式屋面、智能建造、超大冰面二氧化碳制冷和智慧场馆等方面开展了系统工作,研发和应用了10余项国际领先水平的关键技术,申报了27件国家发明专利,编制了8项技术标准,取得北京市工程建设工法3项。

最广为人知的创新,藏在“冰丝带”的屋顶。“我们要办一届简约而不简单的冬奥会,设计场馆时自然要以绿色低碳理念为核心。”郑方有一个形象的比喻,“冰丝带”打造了世界首个“全冰面”速滑馆,连续无缝冰面最大达到11578平方米。整座建筑就像一个冰箱,容积小一点,就能省电。

这是一道应用题:已知比赛场地面积、不同位置看台的高度,如何达成比赛大厅最小容积?

突破瓶颈的思路是:通过数字化模型对室内容积进行形态模拟与计算比较,采用常规的平屋顶或拱形屋顶,比赛大厅容积分别约为62万立方米和76万立方米。而采用马鞍形双曲面的顶棚,容积被压缩到47万立方米左右,这种“和桶装薯片差不多造型”的屋顶是受力最佳、空间最优、形态最美的结构。

在郑方看来,“一根钢索两端被固定,中段受力会自然下坠,空间就更紧凑。这是起初的设计直觉。”

将直觉变成工程方案,每根钢索的弯度是多少?多少根编成网格在力学上最安全有效?总的重量是多少?这需要精密的计算。

设计团队首创了复杂张力结构综合形态分析方法,在电脑里用数字方法建造了一座“冰丝带”。

密密麻麻的索网受力分析数据,各种颜色的结构分析图……细到幕墙上每个螺栓定位,屋顶雨水管走向,都在三维空间建模。

“比较了主要的屋顶结构造型——钢桁架和索网。建造约2万平方米的超大跨度屋顶,前者工艺更成熟,但预期需要8米左右的结构厚度;后者更轻盈,只需要0.2米,一口气儿降低了近20万立方米的场馆空间容积、约25%外围幕墙面积。”

选择,清晰明朗。

2017年,浙江大学的研究团队搭建了一个1∶12的缩尺模型,开展速滑馆大跨度索网屋盖结构建造关键技术及模型试验研究。郑方揭秘:“做这个比例的模型,是要凑——可着中国工程院院士董石麟的实验室面积做。”

实验进行了2个月。实际施工场地空间有限,铺在地面等待张拉的钢索需要微微拱起,怎样平稳地提起来,到达指定高度后要张拉哪些索才能绷紧网,最大可以容忍多大误差……一系列敏感性分析在一间几十平方米的屋子里反复验证。

最终,三维空间的模型交付到生产线。看台、钢索、楼梯、门窗、屋顶……都有数字编码,纳入管理系统。“重达数千吨的主体钢结构环桁架,就在施工现场外几十米的地方完成制作,再通过计算机控制爬行机器人拼接安装。”郑方说,“从质量上看,最终安装精度偏差仅几毫米。”

这些奇迹,都得益于算法。“面向数字设计的结构形态协同设计框架,促成我们织就了世界上同类型中最大、最薄的天幕——49对承重索和30对稳定索,编织成长跨198米、短跨124米的马鞍形索网。”郑方说,“冰丝带”屋顶使用了537吨钢索,比普通体育馆钢材使用量减少了1/4。

“用更少的材料实现更高的效率,是建筑和工程设计一直以来坚定的方向。”郑方在总结科技冬奥研发成果的时候说,“冰丝带”基于数字设计方法,通过建构几何控制系统,在动感轻盈的建筑效果之下,建立集约紧凑的建筑空间,实现了高效的轻质结构、立面工程和绿色节能技术的统一。“这些只是其中的一部分。团队在科技冬奥重点专项支持下已经开展了系统的创新性工作,在冰雪场馆设计、能源系统优化、场馆运营等方面积累了丰富经验。我们希望可以将这些变成通用技术,推而广之。”

30000和100

“通用”,是郑方在采访中多次提到的,更多时候与空间搭配出现。

“城市生活愈发丰富多彩,体育场馆拥有了更多可能。市民到‘水立方’看比赛、游泳、参加各种大型活动。”郑方的潜台词是,建筑师势必需要一个前瞻性的视野:站在今天,为未来几年、十几年甚至100年,场馆里可能发生的故事提供可能性。

在建筑设计领域,这有个学名——“通用空间”,1928年由现代建筑的创始人之一密斯提出。简单地理解,建筑的用途可能是多样的,如果因为城市生活的演变就全部推倒重建,是无法想象的。从“水立方”华丽变身“冰立方”,就得益于这种理念。

“最初设计时,完全没想到它还会举办冬奥会比赛。”郑方直言,“我们无法精准地预测未来的每一种可能性。但用‘通用’的理念去设计,塑造一个开放包容的框架,相当于给未来预留了空间。”

这也是国家游泳中心团队敢主动提出“水冰转换”的底气。最初的冬奥申办提案上,遵循冬奥会冰壶比赛传统的场地做法,要在水立方的游泳池上浇筑砼建造永久的冰壶场地。回忆当时面临的情况,郑方还会不自禁地摆手加摇头,强烈地表达拒绝:“我们舍不得!这里有世界上最快的游泳池,创造过21项世界纪录,那么多人来这里游过泳,看过演出!”

2016年4月,郑方和团队到瑞士巴塞尔,拜访世界冰壶联合会主席和技术官员,交流冰壶赛场的技术标准。“他们对水冰转换的设想很感兴趣。因为一旦成功,对世界冰球运动的推广也会有帮助。”郑方说,“当时还没有一个完善的改造方案,但全世界都熟知中国的基建实力,而且‘水立方’的通用空间为冬夏场景转换提供了可能性。”

这是一场科技的竞赛。

经过反复尝试,团队利用2600根3米高、2米长的薄壁H型钢搭建了可转换钢架,每根梁都有柱脚,每个连接点装有可拆卸高强度螺丝,确保钢架坚固结实。

比赛大厅安装了2000多个传感器,时刻感知温湿度、声光等环境变化,精确调节冰壶赛道冰面温度达到-8.5℃,冰面以上1.5米处温度保持在10℃,相对湿度不超过30%,看台温度16℃至18℃,实现室内高大空间温度的分区调控,既满足了冰壶比赛的需要,又为观众营造了舒适的观赛环境。

……

2018年9月,国际奥委会副主席小萨马兰奇现场看到水冰转换的方案后评价:“北京正在筹办一届充满智慧的冬奥会。”

当然,“冰丝带”也拥有通用空间。郑方举例子,很多演唱会选择在体育馆里举办,会悬挂巨型灯具或屏幕。“我们要选择相对经济的方法预留悬挂条件。‘冰丝带’的屋顶像一个羽毛球拍,被划分成5个区域,每个区域可以悬挂30吨的重量,但是不能同时挂。未来,组合使用悬挂区,可以满足各类大型演出、会议等需求。”

一次次精“算”,为未来预留可能,但背后付出的海量计算却难以统计。“结构工程师模拟了3万多种工况,检验钢索屋顶的性能。”郑方随手用一张餐巾纸做“模型”,“屋顶有自身的重量,下雪、下雨、风从不同方向来,都会对它产生影响,而我们要做的是保证结构稳固。前后制作了二十几版数字模型,完成了结构找形、优化和模拟。”

这些鲜少摆上桌面的枯燥工作,是建筑师和工程师写给未来的情书,有效期是100年——“冰丝带”的设计寿命是100年。“未来的100年乃至更长时间,这座建筑将拥有丰富多彩的各种体验。”

“水立方”设计说明书开篇写着:“我们的生活瞬息万变。”郑方说,“冰丝带”在设计之初同样考虑了赛后利用的问题,“大家都能在这座建筑里找到自己喜欢的地方,让通用建筑空间在运营实践中发挥巨大潜力。”

从0至∞

一座建筑,“算”到极致是什么?

郑方讲了两段和玻璃有关的故事,算是回答——

一个是关于“冰丝带”的玻璃幕墙。“最初设计有50多条丝带,呈现透明度极高的立面,建筑看上去很柔软,但建造工程代价太大。还试验过只有8条丝带的方案……”郑方几句话,平静地带过了一次次推倒重来的艰苦过程,“最终选择22条,一方面恰巧对应了2022年北京冬奥会举办的时间,另一方面‘受制’于当下玻璃加工工艺能达到的水平。”

“冰丝带”外立面二层以上都是高工艺曲面幕墙系统,由3360块玻璃单元组成。22条环绕飘舞的丝带,将曲面幕墙分成21个复杂的环形条带,平均每条丝带长约620米。“使用的每块玻璃尺寸弧度不同,全部通过数字模型传递的信息在工厂定制、现场安装。最大的单元高度约2.4米,这是目前标准生产线上可以加工的极限尺寸。”

项目验收时,中国工程院院士崔愷半开玩笑地说:“平常设计中碰到这么复杂的工艺,就算了,改用别的方式。你的这些尝试,是值得的,创造了建筑工艺美学的新高度。”对此,郑方深感自豪。

还有一个故事,主角是开在“冰丝带”的天窗。如果超过2万平方米的比赛大厅可以利用自然光满足运行维护时的照明需求,可以大大节省运行能耗。但是冰对太阳直射光很敏感,要避免任何时间、角度的阳光直接照射在冰面上。

经过精密计算后,进入天窗的直射阳光由顶棚的膜结构准确地遮住,每个区域的剖面都有巧妙的变化。半遮半掩间,传递着如琢如磨的匠心。

在设计中引入自然光的坚持,来自郑方上过的一堂“课”。1996年,他从清华大学硕士毕业,到清华设计院工作,跟随中国工程院院士庄惟敏,参加清华大学综合体育中心的设计。

“他坚持在屋顶大拱之间的区域做透明的天窗。”当年,郑方和绝大多数刚步入社会的大学生一样,以崇敬的态度,在设计实践中边学习、边成长,“虽然当时没有特别强调做天窗采光的理论出发点,但这些实践潜移默化地影响了我对自然采光和通风等被动式设计的观念,从此一直着迷于体育馆中的自然光线。如今,绿色建筑已经成为全社会的共识。”

这种水到渠成,就好像是“最好的建筑”——我们深处其中,却不知道自然在哪里终了,艺术从哪里开始了。

去年4月,郑方重返校园,在北京交大建筑与艺术学院任教。他希望有更多年轻人投身国家双碳目标的研究和实践。“一栋大型建筑,造价动辄上亿元,建造和维护都需要消耗大量能源。作为建筑师,有责任把可持续性置于核心位置。”

“冬奥场馆凝聚了我国科学家和工程技术人员的集体智慧,研究和应用了国际最前沿的技术,向世界展现了一个可持续向未来的碳中和典范。”郑方说,但目前,我国建筑行业的碳排放约占排放总量的50%,距离“3060双碳”目标仍有很多挑战。

郑方正在“算”的大题,就是一种前沿尝试。“合作团队来自芬兰。芬兰的目标是2035年实现碳中和,比我们早25年。”郑方说,“北京冬奥会的创新实践和芬兰碳中和的经验优势互补,对中欧未来的大型公共设施建设、改造中的减碳技术应用推广,都有示范意义。”

未来3年项目执行期间,将展开一系列尝试。“我们尽可能使用低隐含碳的建筑材料,比如木材、生物质材料、可再生材料,探索高效的用材之道以减少碳排放。”郑方说,“2022年冬奥会时,有一句家喻户晓的话‘张家口的风点亮了北京的灯’。未来,这种模式将逐渐推广。一些小规模的建筑已经在探索零碳之路。”

首个示范项目计划在武汉启动。郑方透露:“是一座城市核心已有结构的改造。绿色低碳的冬奥经验和技术,不仅适用于新建建筑,在城市更新改造过程中同样有用武之地。”

今年7月,作为同济大学“追求卓越”校友,郑方回母校参加2023届毕业典礼时说:“我想我未曾虚度光阴,并为30年来从未间断的专业努力深感自豪。惟有热爱,可抵岁月漫长。”

其实,与悠长做伴的,还有那些倾注着建筑师情感的场馆,成为每一个时代思想与技术的投射,变幻出无穷的魅力。

责任编辑:李雪 李娟汝

审核:袁芳 王瑞霞